はじめに

こんにちは。

一級建築士のtakumiです。

新型コロナウィルス感染症が拡大した影響により、働き方も変わってきました。

個人事業主やフリーランスが増えてきましたし、以前からもありましたがSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)の形もさらに多くなりました。

しかし、これからはサラリーマンもテレワーク、リモートワークといった形で、自宅で仕事ができるスタイルがどんどん増えていくでしょう。

「書斎スペース」、「ワークスペース」が設けられれば、柔軟に働き方を変えられます。

ただ、家が建ってからではスペースの確保が難しいことが多いので、間取りの計画段階から、書斎やワークスペースを検討しておく必要があります。

今後、働き方はさらに柔軟になっていき、リモートワーク、テレワークが一気に増えることが予想されます。

そのため今回は、リモートワーク、テレワークに対応するための間取りのノウハウ・情報をまとめてみました。

家づくりの計画に、ワークスペースが設けられれば、多様な働き方に対応できますので、新しい住まいを計画中の方は、ぜひとも検討してみてはいかがでしょう。

それでは、リモートワーク、テレワークに対応する家づくりについて解説させて頂きます。

ワークスペースにはタイプがある

ワークスペースを設けるといっても、実はワークスペースにもいろいろタイプがあります。

とりあえず「ワークスペースつくってください」と設計士に丸投げするだけでは、使いやすいスペースにはなりません。

お仕事・ワークの性質によって、以下の2つのタイプを検討します。

オープンタイプとクローズドタイプ

まず、ワークスペースには大きくわけて2種類の形があります。

「オープンタイプ」は、リビングの一角や2階ホール、ファミリースペースなどに設置するタイプで、広いスペースの一角に配置する形態ですね。

これに対して、「クローズドタイプ」は書斎のように、ワークスペースを区画して、ひとつの部屋としている形態です。

ふたつのタイプの大きな違いは、「プライバシー性の確保が必要かどうかの違い」が挙げられます。

●集中することが多い、音声やビデオ通話により仕事の話やオンライン会議をする場合は、プライバシー性が高いため、クローズドタイプが適しています。

●逆に、時間が決まっていない、家事をしながら空き時間で仕事をする、といった場合はオープンタイプの方が適しているといえます。

仕事の性質により、家のどこに、どのような形でワークスペースを設けるかを検討しておきましょう。

オープンタイプの配置例

プライバシー性をそれほど気にしなくて良い、また、書斎としての単独スペースが確保できなければ、リビングや大きめのホールなどの部屋の一角にオープンタイプとして配置を考えましょう。

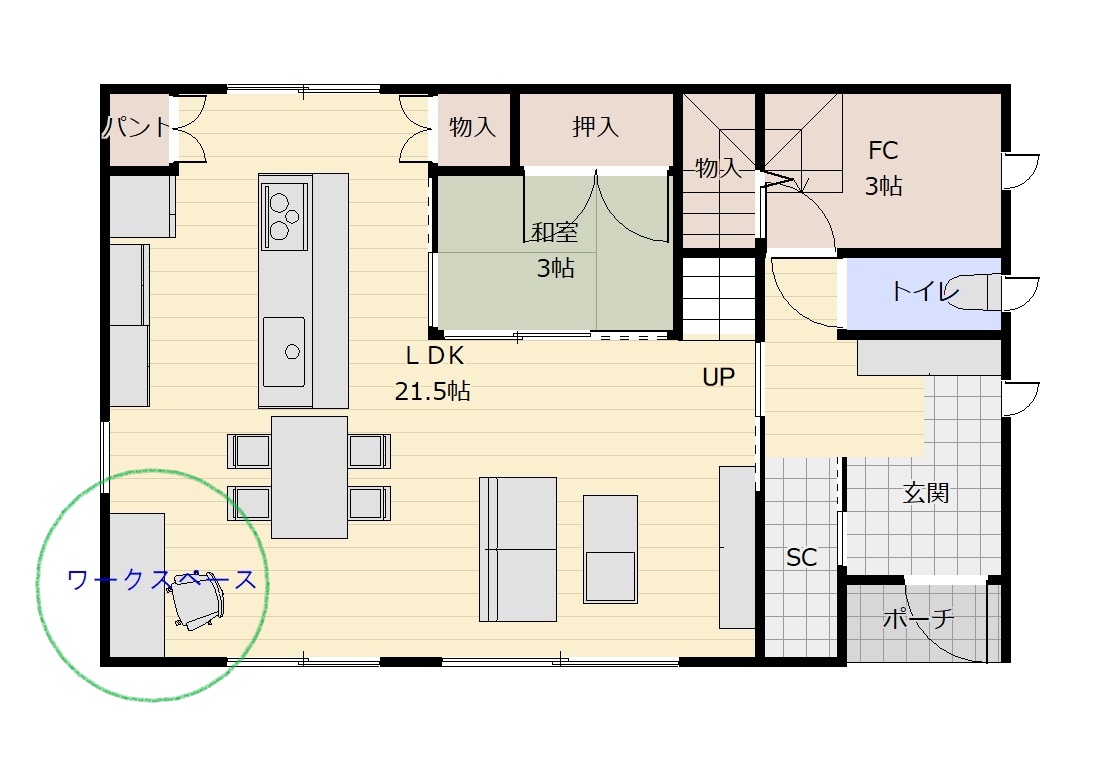

・リビングの一角にコーナー

リビングは家の中で最も広いスペースで、一角に「〇〇コーナー」を作りやすいため、ワークスペースが設けられやすい空間です。

しかし、デメリットは家庭と仕事の切り替えがしにくいため、集中するには少しオープンすぎる空間だといえます。

「家族の雑音・騒音」もよく聞こえて、なかなか集中するには難しいところです。

・キッチンに併設する

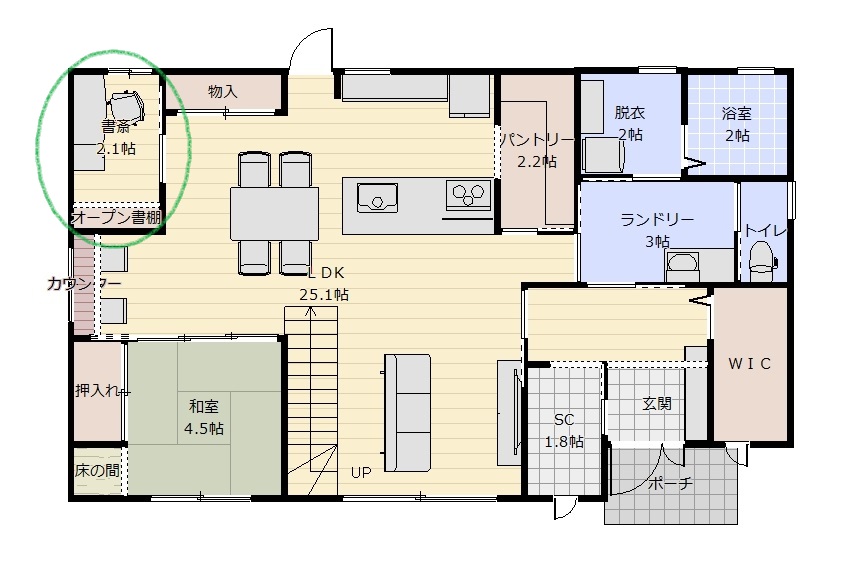

キッチンに併設する場合でも、「セミオープン」として、上の間取りのように少しの区画ができていれば、「家事の合間に」と、「ある程度の集中」とのバランスもとれてきます。

・リビングの畳コーナーと兼用

くつろぎのスペース、柔軟に使える部屋として、和室や畳コーナーを設置する場合もあります。

その場合は、和室や畳コーナーを書斎的に利用することも可能ですから、臨機応変にワークスペースとすることも可能です。

ただし、座卓でのお仕事が基本となりますので、なかなか慣れず足が痛くなる方もおられると思います。

・寝室に併設したスペース

寝室の一角や寝室に隣接してワークスペースを設けることもあります。

寝る前に少し仕事をする、たまに家でするくらい、といった場合には、2階に配置することで集中しやすいスペースとなります。

デメリットとしては、パートナーが就寝していると、ワークスペースの明かりが眩しいということもあります。

そのため、ドアで区切ったり、カーテンやロールスクリーンで遮ることがてきるようにしておかなければいけません。

クローズドタイプの配置例

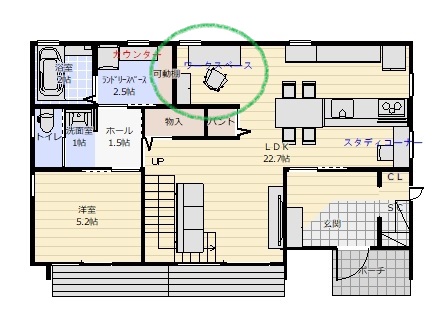

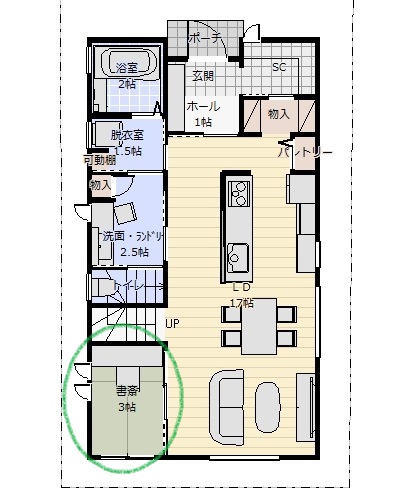

・2階にしっかりした書斎

クローズドタイプをつくる場合は、集中できるスペースとするため、2階(LDKと別の階)が適しています。

下の間取りのように、しっかと独立したワークスペースが設けられれば使いやすく、位置的にプライバシー性にも配慮されています。

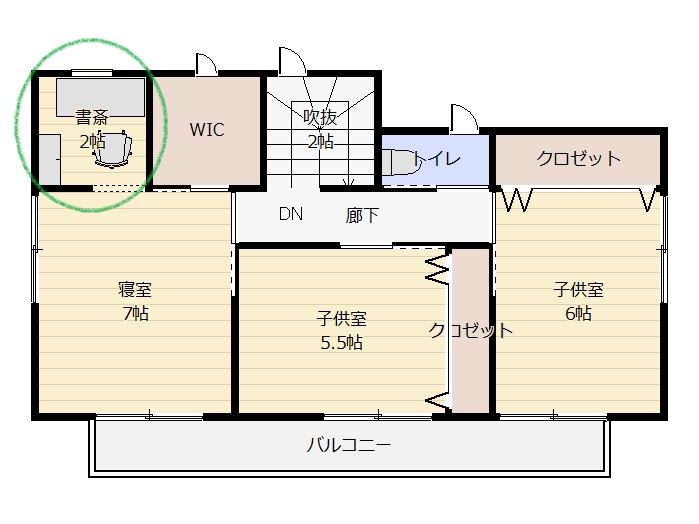

・吹き抜けに面したワークスペース

これに対して、クローズドタイプでも下の間取りのように吹き抜けに面して設けるというパターンもあります。

吹き抜けというのは、良くも悪くも音が筒抜けになる空間ですから、吹き抜けに面してワークスペースをつくると、家全体の雰囲気が良く分かるスペースになります。

そのため、

・メリットとしては家族の様子がよくわかる場所である

・デメリットは集中したい仕事の際には周囲の雑音が入って仕事がしにくい

ということがあります。

なかなかこのへんは、さじ加減が難しいところです。

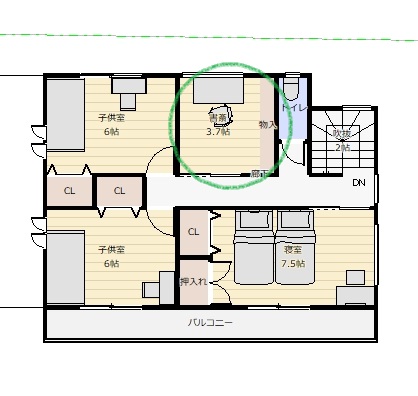

・キッチンに近接

奥様なら家事室と兼用するのもアリです。(旦那様でももちろんOKですが。)

キッチンの近くに「家事室兼書斎」として配置することで、仕事の合間に家事を、家事の合間に仕事をするといった効率的な時間の使い方ができます。

具体的な計画の仕方や注意点

ワークスペースの方角や窓の大きさ

ワークスペースの位置は、使う時間帯が夜だけならどこでも良いわけなのですが、日中も通して滞在する場合は、日当たりのよい場所としても気持ちよくお仕事ができます。

また、窓の大きさもしっかり計画しておかないといけません。

窓が大きすぎたり、直射日光が差し込む高さや方角では、仕事に支障が出ます。

とくに、パソコンをする場合は光がパソコンの画面に直接当たらないようにします。

また、目線の高さに大きな窓があると開放的ではありますが、集中しにくいこともあるので注意が必要です。

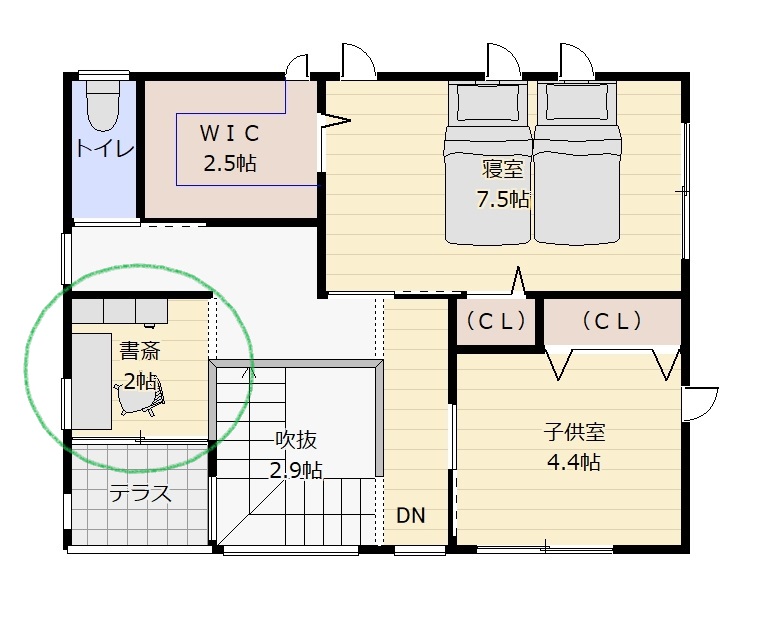

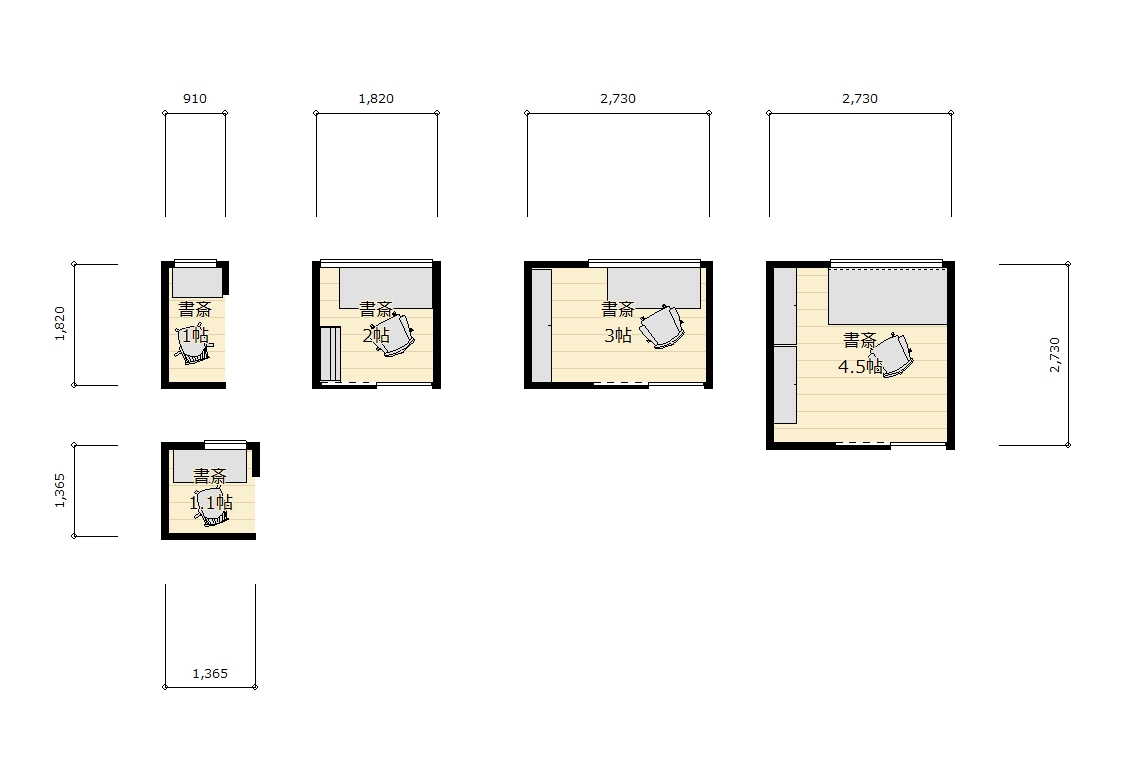

ワークスペースの大きさ

ワークスペースの大きさもしっかり考えておきましょう。

特に、クローズドタイプでは、狭すぎると閉塞感により長時間居られないですし、仕事の能率も下がってしまいます。

クローズドタイプ(仕切られた)では、最低1帖あれば何とか仕事はできますが、かなり窮屈です。

できれば2帖は確保したいところです。

クローズドタイプで2帖以上を確保できない場合は、オープンタイプにすることも選択肢に入れた方が良いです。

オープンタイプ(ワークコーナー)なら、リビングの一角や2階ホール、寝室などでも配置できる可能性があります。

スペースの大きさ3~4.5帖あればOKです。一般的な事務作業をするには問題ない大きさですね。

6帖~8帖あれば、ちょっとした事務所としても使える大きさとなります。

書斎の大きさのサンプル上の図を参考にして、あなたの仕事に必要なワークスペースの広さ・大きさを検討しておきましょう。

その他の注意点

■デスク(造り付けカウンター)について

デスクを造り付けのカウンターとする場合は、奥行には注意が必要です。

ノートパソコン程度であれば奥行は40~45 cm程度でも使用できますが、デスクトップパソコンや、複数台のパソコン、周辺機器

備える場合には、カウンターの奥行や幅も必要なサイズを計測しておかなければいけません。

■冷房について

全館空調でない場合では、クローズドタイプの場合、部屋が小さくてもエアコンを設置しないと、夏はさすがに厳しいです。

■防音性(プライバシー)について

住宅の内部の壁は、防音、遮音性が全くありません。

そのため、ワークスペースとその他のスペースの間で、音漏れが気になる場合には前もって遮音仕様の壁としおく必要があります。

※プライバシー性に関してはこちらもご覧下さい⇒家づくりに必要な2種類のプライバシーとは?~注文住宅で忘れがちな必須要素

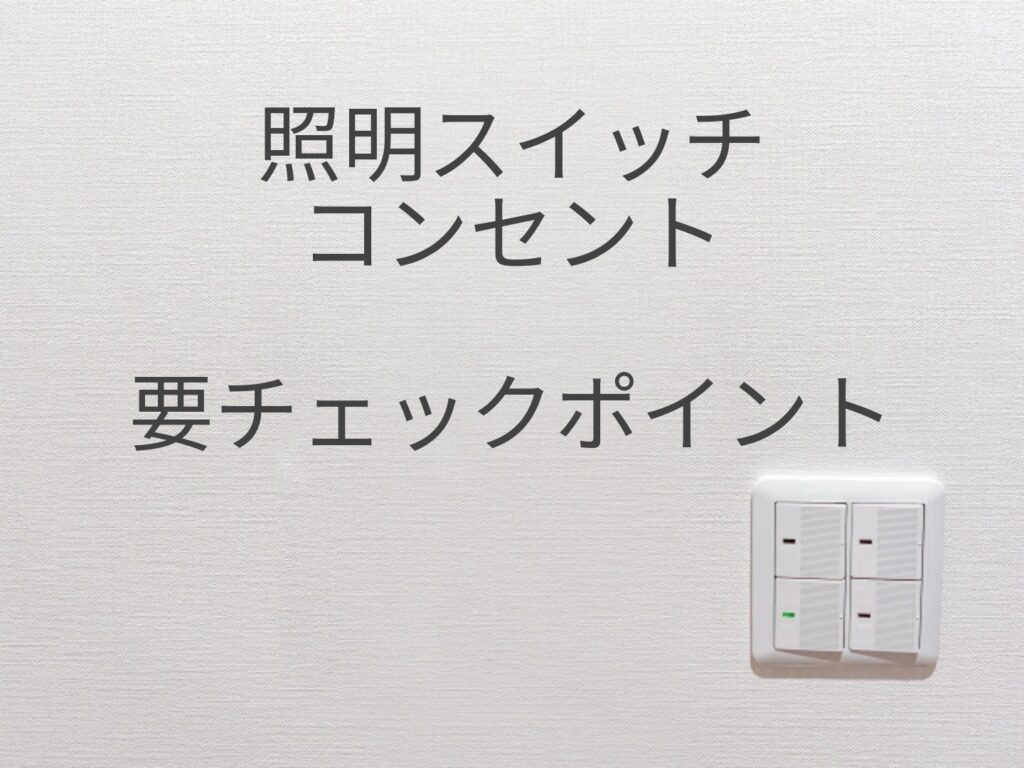

■電気設備について

パソコンのネット環境について、WiFiの電波がが届きにくいこともあるため、ワークスペースにはLANの取り出しを設けると便利です。

また、FAXを使用するなら電話回線の取り出し口も必要になってきます。

ワークスペースの検討ステップ

ワークスペースを設けるにしても、工務店・設計士に「とりあえずワークスペースをつくりたい」では、テキトーなところにテキトーな感じで押し込められてしまいます。

それではぜんぜん「使えない」スペースとなりますので、きちんと要望を伝えるために整理しておきたいところです。

そのため、書斎・ワークスペースを考える際には、以下のように順序だてて検討していくことをおすすめします。

①まずは、お仕事の性質上、プライバシーがどの程度必要か?

(オープンタイプとして「コーナー」とするか、クローズドタイプとして集中することを優先するか?)

②場所はどこが適切か?(家事にもスムーズに移れる必要があるか?独立したスペースで黙々と仕事をするか?)

③どのくらいの大きさが必要か?(どのくらいの面積が取れそうか?)

④造り付けの家具は何が必要か?また、Wi-Fi、コンセントの数、冷暖房などの設備はどうするか?

まとめ

書斎も趣味の部屋であれば、好きなように造れば良いのですが、住まいにワークスペースを設けるとなると、けっこう色々と考えることが多いということが分かりますね。

居住スペースを快適にする検討はもちろん大切ですが、ワークスペースも快適に仕事ができるよう、しっかり検討しておきたいところです。

ワークスペースを設ける場合は、リビングなどにオープンタイプで設けるのであれば比較的簡単です。

ぜひともあなたのプランにもワークコーナーを設けられるか、検討してみましょう。

また、大きな失敗をしないためにも、私の「無料メルマガ講座」も是非とも参考にして頂いて、あなたの家づくりに活かしてください。

※noteでも家づくりのコラムや記事を書いていますのでまたご覧下さい⇒takumiのnote