こんにちは。

一級建築士のtakumiです。

注文住宅を計画していく際に、設計や工事ではどんなことを決めていくのか、また何を確認する必要があるのでしょう。

すぐに思い浮かぶのは、家の「デザイン」や「間取り」だと思いますが、それ以外にも確認すること、決めなくてはならないことが、実は、山ほどあるんです。

全てを隅々まで確認していくことは、時間はもちろん、根気も必要になりますので、メリハリをつけていく必要があります。

設計で決めることと注意点

設計といっても「間取り」や「デザイン」以外にも決めないといけないことがたっぷりとあります。

住宅の設計では、多くの場合は設計資料の一部だけが施主に提出されます。

「見ても分からないから要らない」

と、思われるかもしれませんが、言わなければ勝手に決まっていく仕様も多くありますので、できる限り資料を見せてもらい、必要に応じて説明を受けておく必要があります。

まずは建築基準法などの法規制の確認

まず、全ての建物は建築基準法という法律を遵守する必要があります。

住宅の設計では、健康面に関わる採光や換気のほか、

地震や台風などで建物が倒れないための構造耐力、

火災に対する防火性能、

家の外観としては建ぺい率や容積率といった家のボリュームに関する規定、

道路斜線や北側斜線といった高さや形態に関する制限、

といったように、建築基準法の中では最低限の「決まり事」があります。

しかし、その「最低限の」決まり事を守るだけでは住みやすい快適な住まいには、到底なりません。

例えば、「断熱性」、「バリアフリー性」、「耐久性」、「防水性」といったことは建築基準法にはほとんどありません。

このような住宅の性能については、別途、「住宅性能評価」という手続きがあり、これにより住まいの様々な性能を評価し、評価書という形でお墨付きをもらうことができます。

※住宅性能評価についてはこちらをご覧ください↓↓↓

間取りを決める

間取りは多くの方がこだわる部分です。

快適な住まいを実現するためには、

・生活動線、家事動線

・日当たりや風通し

・収納計画

といった間取りの要素をバランスよく考えます。

もちろん、予算や土地の大きさという制約を考慮しながらまとめていくわけですね。

通常はヒアリングや書面により、要望内容を設計担当や営業担当に伝え、それらを取り入れながら間取り図を作ってもらい、確認するといった作業を繰り返していきます。

間取りだけでなく、内部や外部のデザインも関わってきますので、打ち合わせが進むと3Dのパースや外観図も確認していくことになります。

※間取りの注意点についてはこちらの記事もご覧ください↓↓↓

デザインを決める

デザインも気にしたい大きな要素です。

外観のデザインは、まずは階数によって大きく雰囲気が変わります。

シンプルな形から、重厚さ、可愛らしさ、和モダン、自然素材、北欧風、カナディアンなどなど、自由に外観デザインを選べるのは注文住宅の最大のメリットと言えます。

そして、内部のデザインは「間取り」や「仕上げ材料」で大きく変わってきます。

内部のデザインは、まずは間取りを優先しながら、使い勝手を考慮し仕上げ材料を考え、デザインを確認します。

デザインばかりを重視した間取りは、使い勝手や安全性が軽視されがちで、デメリットが生じていることが多いので、注意が必要です。

※こだわりにはデメリットが潜んでいます↓↓↓

天井高さを確認する

天井高さは快適性に大きく影響するものです。

ただ、天井高さはセミオーダー住宅のようなハウスメーカーだとあまり変えられないことも多くあります。

天井高さは工事費や構造に大きく影響します。

天井が高いと開放的ではありますが、部屋の容積も大きくなり、

・仕上げ材料が増える

・構造材料が増え構造耐力も不利になる

・冷暖房の体積が増える

といったデメリットもあり、むやみに高くすれば良いものではありませんが、部屋の用途ごとに適している天井高さが異なる場合もありますので、検討は必要なところです。

材料を決める

仕上材料

一般的に材料で施主も検討するものは仕上げ材料です。

外部だと、屋根材や外壁材のほかには、ベランダや防水の仕様(種類)といった材料の選定を検討します。

※仕上げ材料についてはこちらで詳しく解説しています↓↓↓

内部では、フローリング材や壁材、天井材といった内装から、巾木や廻縁といった細かい「見切り」材も選びます。

また、戸や扉の仕様や取手形状なども決めていきます。

※建具についてはこちらで詳しく説明しています↓↓↓

構造材料も確認

木造の構造材であれば木材の確認は重要です。

スギやヒノキなど国産材を使用することもあれば、ベイスギやベイマツ、スプルース、ホワイトウッドなどアメリカやヨーロッパの材料を使用することも多くなっています。

どのような材料を使い、そのメリットやデメリットの説明を受け、把握しておく把握があります。

地盤調査の確認と地盤の補強

明らかに岩盤のような地盤が良い場所以外は、地盤調査をすることになります。

その結果、地盤が良くないと、地盤改良をしたり杭を打ったりする必要がでてきますので、確認をして決める必要があります。

補強の工法を決めると言っても設計者が判断することですが、地盤の判断はアバウトなことも多く、「本当に地盤改良がいるの?」と思うこともあり、必要に応じて第三者の建築士や地盤の判断に長けた業者にセカンドオピニオンを求めることも必要です。

造作工事、雑工事を決める

造作工事というのは「据付の家具」のような種類の工事です。

キッチンの物入れや収納、クローゼットなどの中の棚、カウンターなどもそうです。

この辺りは「間取り」と一緒に考えることになります。

設備を決める

住宅の設備には、トイレ、ユニットバス(風呂)、洗面化粧台、キッチン(システムキッチン)あたりはスペックや仕様を決める必要があります。

照明設備も決めていかなくてはなりません。

設計者が提案する照明の位置や形を確認して決めていきます。

他には、換気扇(24時間換気システム)、給湯器、公共下水が来ていないところでは合併浄化槽もありますが、業者によってメーカーや仕様はほぼ決まっているでしょう。

設計のときに、必ずチェックしておきたいのは、これらのスイッチやリモコンの位置ですね。

全て細かく確認してくれる工務店なら良いのですが、「勝手に変な所に付いている」場合もありますから、注意しておきましょう。

※スイッチやコンセントの位置についてはこちらで詳しく説明しています↓↓↓

また、必要に応じて、床暖房設備、浴室乾燥機、エコキュート、太陽光発電システムなども検討することになります。オプション工事を決める

オプション工事とは、標準の建築の工事に入らない類のものです。

注文住宅のフルオーダーであれば「オプション」という表現もおかしいのですが、後で取り付けられる消耗品的なものが多いですね。

通常はカーテンや後付けの照明はオプションが多いと思われます。

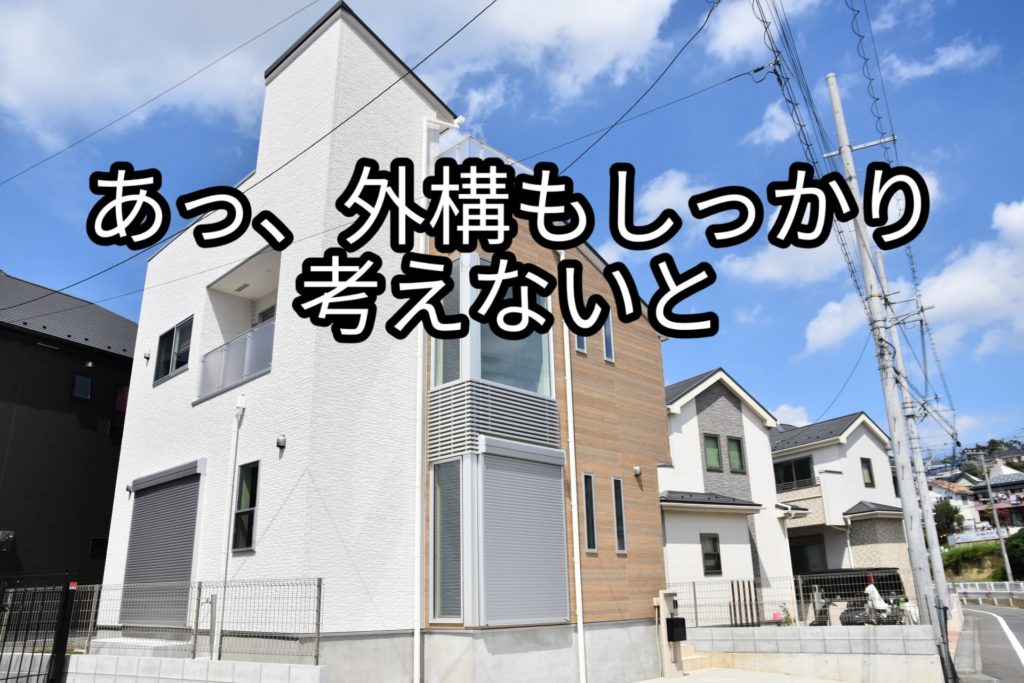

外構工事(庭の工事)を決める

建物の外の工事もある程度は必要です。しかし、庭の工事を全て建築の工務店にしてもらう必要はありません。

通常は工務店とは別の庭工事専門の業者に直接見積もりを取ると安くなることが多いため、別途工事とすることも検討が必要です。

なお、建物との関係性が高い玄関ポーチや階段、電気設備が関わる外部の照明などは工務店にしてもらう方がスムーズですね。

庭の植栽や花壇など、独立した門扉やポスト、カーポートといったものは、別の業者の見積を取って、あとから工事をすることが有効となります。

設計資料の確認も必要

設計のための図面には以下のようなものがあります。全てに目を通すことができれば良いのですが、最低限★印はチェックして、「どんな家ができるか」は確認しましょう。

設計図面は以下のようなものです。

軸組図)、★仕上げ表、★仕様書、★展開図、部分詳細図、★電気設備図、給排水・衛生設備図、設備の仕様書、構造検討資料(構造計算)

※イメージができない所があれば、必ずパースやイメージ図を作ってもらい確認しておきましょう。

設計をするには設計図面のほか、

■各設備のカタログ

■換気設備計算書

■構造検討書や構造計算書(無い場合もあり)

■地盤調査報告書(別途委託が多い)

といったものも必要になってきます。

各計算書は専門的なものですのでなかなかチェックは難しいと思いますが、内訳書の各項目や金額、設備のカタログのスペックなどは確認しておきたいところです。

他にも

■長期優良住宅や住宅性能評価な申請があれば、検討資料や計算書が別途必要になります。申請しなくても、省エネの等級を確認するためにUa値(外皮平均熱貫流率)などの省エネ指標を計算することもあります。

■確認申請や各種必要な手続き(景観計画、風致条例、都市計画法の許認可など)の書類も確認する必要があります。

このような必要な手続きが終わっていることが望ましいのですが、手続きを進めながら工事の契約をすることもあり、きちんと法的なお墨付きが出ることを確認しておく必要があります。

設計完了~契約書

先程の「内訳書(見積書)」であったように、最終の工事費の確認が必要です。

設計が全て終わってから、いざ契約書に押印と行きたいところです。が、なかなかそうもいかないこともあります。

しかし、設計が中途半端であやふやな状態のまま工事な契約をしては、工事費や工事内容でトラブルとなる元ですので、どこまで合意できているのかをきちんと確認して進めましょう。

また、契約の際には工事がいつ終わるのか、トラブルがあった時の契約解除についてもきちんと確認しておきましょう。

契約書にはすぐに押印せず、契約書や契約約款、その他契約資料を持ち帰って一通り目を通すようにしてください。

※工事の契約についてはこちらで詳しく書いています↓↓↓

工事監理者の選定

工事監理者は設計通りに工事がされているかを細かくチェックする法律上も重要な役割で、施主であるあなたが選定するものです。

設計と工事が同じ業者の場合は、この工事監理者も同一業者となることがほとんどですが、多くは「いつの間にか」決まっています。

ただ、選定すると言っても誰が良いのか分からないとは思いますが、最も良くない形は「現場監督」が工事監理者となることです。チェックする側とされる側が同一では意味がありません。

工事監理者として、1番良いのは第三者の現場チェックに長けた建築士ですが、それが難しければ、設計をした建築士とすることが最低限必要です。

※工事監理者については詳しくはこちらをご覧ください↓↓↓

工事で決めること

工事では、現場で確認していくことも多くなります。

工事現場は放ったらかしにしないで、業者にもよりますが、1~2週間に一回程度は見せてもらうようにしたいところです。

設計で決めていないことの決定

工事で決めることとしては、設計で詰めきれていないものを決めていくことがほとんどです。

設計で全て選定するのは大変ですし、時間も相当かかりますので、工事の進捗に合わせて、材料の仕様や色などを決めたり、再確認していく作業になります。

また、設計通りにいかない場合もあります。きちんと設計で詰めていれば「大問題」は発生しないものの、小さな問題は生じるものです。

細部や見栄えの確認

工事では、「おさまり」や「取り合い」といって、材料が変わる部分や入隅(いりすみ)、凹んだ部分の見栄えや機能を確認することもあります。

内部であれば、

・内装材が変わる部分がどのようになるのか

・タイルなどの割付はキレイか

・見切り材や開口部の枠、巾木などの「木口」が見えてこないか

など、見栄えの確認

外部では、見栄えの他にも雨漏りしないようにおさめる必要があります。「外壁材」と「屋根材」との取り合いは雨漏りの原因となりやすい部分です。

屋根では「谷」ができる所は要注意です。谷があると雨水が集まってしまいますので、雨漏りのリスクが高くなるのは当然ですね。

通常は施主がここまで確認することも少ないと思いますが、特に雨漏りに関してはトラブルとなることも多いため、注意しておきたいところですね。

工事監理者の作業を確認

是非、確認して欲しいことして、工事監理者がきちんと機能しているかを確認して頂きたいと感じています。

工事監理者は、工事が設計どおりに行われているかわチェックする大切な役割ですが、特に設計者と施工者が同一であるハウスメーカーや工務店の場合は、形骸化し、機能していないことがあります。

工事監理者はいつ来ているのか、どのようなチェックをしているかを把握しておく必要があります。そのため、工事監理者が行うチェックのリストなどの記録資料を提出するようにしておくと良いです。

工事資料の確認と引渡し

引渡しを受ける際には、家の鍵や確認申請の書類などの申請書類の副本、各種設備の説明書など、様々な資料が引き渡されます。

しかし、住宅の工事では、業者は施主が最初から求めなければ隠れる部分や重要な部分の証拠資料を提出しません。

「素人がみても仕方がない」などと考えている場合もあり、工事途中で求めても拒むこともあり、ひどい時には「書類は無い」「写真は撮っていない」となることも多いものです。

隠ぺい部分の証拠の資料、写真を取っておくのは、きちんとした施工業者であれば当たり前のことですが、できていない業者はとても多いのです。

例えば、

・鉄筋やコンクリートは設計通りのものなのか

・外壁のサイディングの厚みは正しいか

・木材の種別や乾燥(含水率)は適切か

・耐力壁は仕様通りに取り付いているか

・防火材料の認定状況や施工方法は適切か

などなど、確認しなければ間違っていても施主には分からないことは山ほどあります。

工事の契約前に、どのような工事資料を提出するのかを協議しておくことが大切です。また、これを拒む業者は要注意となるわけですね。隠蔽部分を証明しません、と言っている訳ですからね。

工事終了後の施主の検査(内覧会)

工事が完了すると、引渡し直前の施主の検査があります。

完成した建物があなたの注文した内容とあっているかどうか、また、傷や不具合が無いかを確認するための検査となります。

検査の他には、業者から保証や各設備の使い方の説明や、書類や鍵、備品などの引渡しがあります。

時間的には1時間程度のもので、プロが造った建物を検査と言われても…となるかもしれませんが、検査といっても細々と全てを検査する必要はありません。

すぐに分からない不具合は別途対応してもらうしかありませんので、保証内容を確認しておきましょう。

施主検査では、引渡し直前にチェックしておきたいポイントとしては「注文通りの仕様かどうか」と「大きなキズは無いか」というところです。

特に、仕上げのキズは後からだと、工事業者によるものか、引越し業者なのか、家具屋の配送屋さんなのか、誰がつけたキズかが分からなくなります。

また、自分たちだけでは検査が不安という方は、第三者の建築士に立ち会いを依頼する方法もあります。

※施主の検査についてはこちらで詳しく説明しています↓↓↓

まとめ

ここでは決めていくことや確認事項を細めに記載してきました。

まれに、もっと細かく確認する必要がある業者もいるかもしれませんが、大概の業者はこれよりかなり少ないものです。

冒頭でも申しましたが、全てを隅々まで確認する、決めていくことは困難です。しかし、あなたが決めないこと、確認しないことは、勝手に決まっていくこととなってしまいます。

できるだけ確認するようにすることも必要ですが、第三者の建築士にセカンドオピニオンを求めたり、現場のチェック、相談を依頼することも視野に入れましょう。