はじめに

一級建築士のtakumiです。

今回は、見映えに関するもの、

「見切り」

についてご紹介します。

窓やドアの「枠」は何となくお分かりだと思いますが、巾木(はばき)や廻縁(まわりぶち)といった名称は聞いたことあるでしょうか?

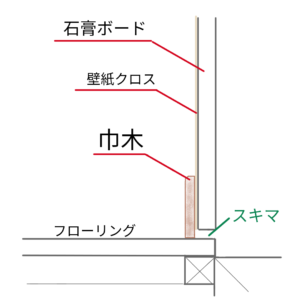

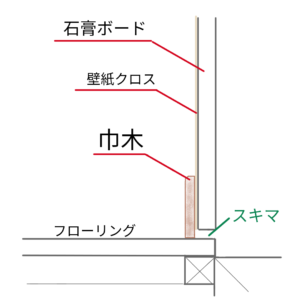

■巾木というのは「壁」と「床」との境目に付ける板状の材料です。

■廻縁というのは「天井」と「壁」の境目に付ける板状の材料です。

下図のような感じですね↓↓↓

建築というのは、材料や部位が変わる部分に「見切り材」を付けることが多いのですが、巾木や廻縁もその類です。

一般的に巾木や廻縁は「既製品」を使いますが、注文住宅でフルオーダーとする場合は無垢の木材などでもよく、自由に材料を選ぶこともできます。

極端にいえば、巾木や廻縁には薄い板状や棒状のものであればなんでも使えます。

このような「見切り材」である巾木や廻縁、ドアや窓の枠は、住宅の計画では気にする方は少ないかもしれません。

takumi

takumi しかし、これらの仕様や色によって部屋の印象がガラッと変わりますので、ぜひ、検討して見ていただければと思います。

巾木について

巾木の役割

巾木は材料や部位が変わる壁と床の取り合いに付ける部材で、 「見切り」の役割以外にも壁の足元の保護や、壁と床の隙間を隠したりクロスの端部を納める役割 があります。

見た目の役割と、あら隠しの意味合いもあります。

巾木の種類

一般的な住宅の巾木の形状としては、高さが5cm前後で、ほとんどが「出巾木(ではばき)」です。

出巾木とはその名の通り、壁の面よりも少し出っ張るものです。

当然ながら壁面と同面(どうづら)としたり、壁面よりも凹ませる「入巾木(いりはばき)」も存在しますが、戸建て住宅では稀です。

巾木の材料の種類としては、一般的なのは木巾木(もくはばき)です。

集成材に天然木の薄皮を貼ったものや、木目のプリント柄を貼ったものもあります。

安価なものでは塩化ビニル製(ソフト巾木)もありますが、これは見た目にも安っぽいのであまりオススメしません。

(ただし、壁と同色で巾木を目立たせないコンセプトであれば使っても良いのではないでしょうか。)

アルミ巾木も人気があります。

アルミはそのシャープな色合いやエッジでスッキリした印象となります。

また、高さも1cm~2cm程度と低くし、巾木というよりも見切りとなってきます。

ただし、アルミ巾木は材料費が少々高くつきます。

既製品の木巾木が300円~500円/mなのに対してアルミ巾木は700円/m程度と、少し高くなります。

注意したいのは、アルミは柔らかい金属ですので、耐久性がありません。

物をぶつけたりすると凹んだり曲がったりしてしまいます。

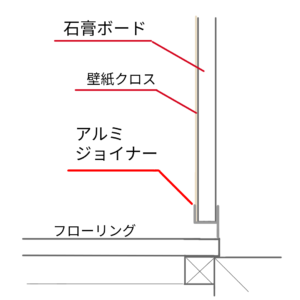

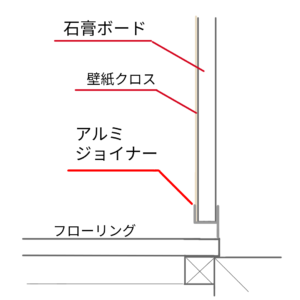

最近では「巾木なし」というものも見られます。

巾木が無いと言っても全く何も無しにはできませんので、「ジョイナー」というアルミなどの金物を使って壁と床の間に隙間を開けたまま見切りで処理するものです。

このジョイナーは本来は天井の端部やジョイント処理などに使うものですが、500円/m程度から種類も色々とありますので、どのような納め方をするかは設計士や施工者の腕の見せどころとなります。

巾木なしの施工事例は、ネットで検索をすれば出てきます。

ただし、載っている写真は新築当初の綺麗な状態のものばかりです。巾木の部分は生活していると傷や汚れがどうしても付きます。

掃除機を当てたつもりもなく、物も当てた記憶もないのに、傷が付くものです。

また、フローリングとの間に隙間を開ける必要がありますが、隙間はほこりだまりとなります。

掃除が大変ですよね。

巾木無しにしようかとお考えであれば、このようなデメリットを必ず検討しておきましょう。

巾木の色

特にこだわりがないのであれば、一般的な木巾木がおすすめです。

木巾木は、巾木の存在感を出す手法と目立たせない手法があります。

壁の色と合わせるのか、床の色と合わせるのかで、印象が変わります。

壁の色と合わせて目立たせないようにすると、スッキリした印象で明るく感じます。

ただし、白い巾木は汚れが目立ちますので注意が必要です。

床の色と合わせると落ち着いた感じに仕上がります。

無難な組み合わせですが、いちばん飽きが来ないのではないかと思われます。

巾木の色を決める際には、巾木のサンプルを床のフローリングや壁のクロスのサンプルと一緒に置いてみて、色合いを確認して決めるようにしましょう。

廻縁について

廻縁も巾木と同様に材料や部位が変わる壁と天井の取り合いに付ける部材です。

ただし、廻縁に関しては、最近では付けないことが多いです。

壁と天井が下地が石膏ボードと同じ材料であり、仕上げも壁紙クロスで同じであれば廻縁を付ける必要がありません。

見た目にも、廻縁は無い方がスッキリして広く見え、壁と天井の取り合いのラインが(陰影により)シャープになります。

廻縁を付けるパターンとしては、格式高く見せたい場合や、和室等で天井が壁と異なる材料の場合は廻縁を設けることがあります。

また、壁~天井の入隅はクロスのチリ切れが多く、乾燥により隙間が開きやすいのですが、廻縁をつけることでチリ切れが分からなくなります。

もちろん、つけない方が安くあがりますから、コスト削減のためなら廻縁は無い方が良いですね。

窓やドアの枠

内部ドアは既製品の木製がほとんどですので、内部ドアの枠はドアとセットの木製となります。

外部のサッシの窓枠も同様ですが、窓枠は枠を設けずクロスで仕上げることも可能です。

ただし、窓の下部は面台を設けないと、サッシやガラスが結露した場合の水分が直接クロスに流れてしまいますし、ほこりが溜まった際の拭き掃除も必要なため、下部は必ず木製などの面台(めんだい)とします。

内部ドアやサッシの枠は既製品の巾木を設けた場合は、同色で合わせる場合が多いのですが、巾木の色が茶系であっても内部ドアやサッシ枠を白色とすることもあります。

壁の色と合わせて枠系を白色とすることでスッキリとし、部屋を広く見せることができます。(全て白だと落ち着かないのでご注意を。)

逆に、巾木を床色に合わせて茶系とし、内部ドアやサッシ枠も茶系とすると落ち着きのある部屋となりますね。

まとめ

巾木や廻縁は、普段はあまり気になりませんが、見比べてみると高さや材質、色の違いで印象がかなり変わってきます。

見切り材というのは、あまり目立たないけど、組み合わせによって様々な違いが出るものです。

落ち着いたオーソドックスな仕様が良いのか、シャープな印象が良いか、広く見せたいか、といった部屋の印象を左右する部材ですので、色々と見比べて検討してみてくださいね。